Musica!: Il Trovatore

GIUSEPPE VERDI

(1813-1901)

IL TROVATORE

Libretto di Salvadore Cammarano, completato da Leone Bardare

Al Teatro Massimo Bellini di Catania, dal 5 al 13 marzo 2016

Gianna Fratta direttore

Renzo Giacchieri regia, scene e costumi

ll conte di Luna Giuseppe Altomare – Enrico Marrucci (R, S1, S2)

Leonora Dimitra Theodossiou – Alessandra Rezza (R, S1, S2)

Azucena Nidia Palacios – Isabel De Paoli (R, S1, S2)

Manrico AngeloVillari – Antonino Interisano (R, S1, S2)

ORCHESTRA CORO E TECNICI DEL TEATRO MASSIMO BELLINI

E riecco il vostro Fidelio, che ritorna dopo lunga assenza proprio per amore del Trovatore. Nooo, non dico per amore del trovatore Manrico, che anzi verso la fine dell’opera fa una figura… beh, diciamo solo che mi sembra il personaggio meno interessante. L’amore è invece tutto proprio per l’opera, perché per me Il trovatore è l’Opera, con l’amore, la morte, la vendetta, i duelli, gli zingari e quant’altro.

Ma veniamo a noi. La prima rappresentazione risale al gennaio 1853, al Teatro Apollo di Roma.

Verdi all’epoca ha già composto 16 opere, tra cui Nabucco, Ernani, Macbeth, Luisa Miller.

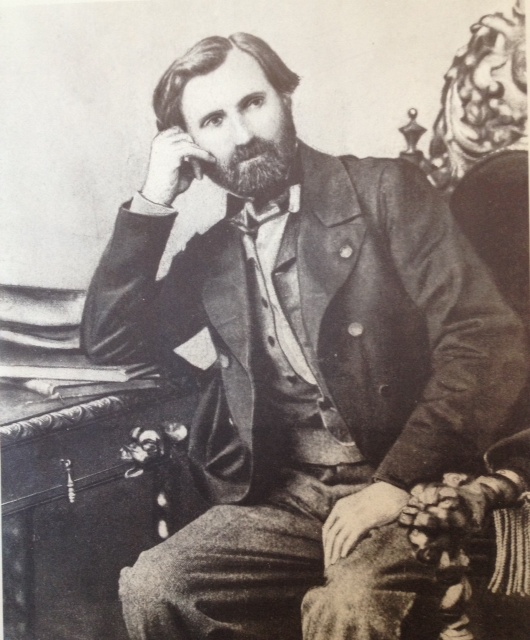

Verdi all’epoca della composizione del Trovatore

Insomma, è un compositore ormai affermato e, possiamo dire, senza rivali del suo calibro, il povero Donizetti è morto nel 1848. Si è già potuto permettere un’opera coraggiosa e fuori dai normali schemi come Rigoletto, andato in scena due anni prima: il protagonista, un baritono, è un personaggio sgradevole, il buffone gobbo e maligno, mentre il tenore, che di solito è l’eroe innamorato, in questo caso innamorato, ma la parola non è quella giusta, lo è fin troppo spesso, insomma è una vera canaglia. Forse ancora più coraggiosa è la successiva Traviata – rappresentata pochi mesi dopo il nostro Trovatore, nel marzo dello stesso 1853: la protagonista non è la solita verginella angelicata, è una… traviata, appunto, che si rivela di gran lunga migliore dei suoi antagonisti benpensanti.

E in mezzo a questi due capolavori spuntano i duelli, i conti, la fanciulla angelicata, le arie, le cabalette, i duetti e i terzetti della tradizione e l’ancor più tradizionale triangolo tenore- soprano-baritono, i primi due che si amano e il baritono che, per un motivo o per l’altro, non vuole. Qui però c’è un quarto personaggio, un mezzosoprano, e non è affatto meno importante degli altri.

In effetti, quello che attirò maggiormente l’attenzione del compositore nel soggetto, tratto da un altrimenti a me sconosciuto dramma di un tal Garcia Gutierrez, era il “personaggio fuori dal comune” che è il vero motore della storia. Ed è la prima volta, a quanto ne so, che al mezzosoprano, fino ad allora relegato in parti secondarie (le varie Carmen e Dalila sono di là da venire), viene attribuito un ruolo così importante. La zingara Azucena sarebbe stata nel progetto originario, poi modificato per vari motivi, una specie di equivalente femminile di Rigoletto: come il buffone gobbo, ella, in quanto zingara, è una diversa; come in lui l’amore paterno, in lei è forte l’amore di madre; come nell’altra opera, alla fine la maledizione e la vendetta ricadranno sul figlio.

Cammarano però, pur essendo un insigne librettista, era uno che andava sul tradizionale: non era la persona più adatta, quindi, a cui raccomandare “tanto più sarà ardito io sarò più contento”. A luglio poi Cammarano morì e il libretto venne completato dal giovane Leone Bardare.

In conclusione, abbiamo qui non un triangolo, ma un quadrato tra soprano, tenore, mezzosoprano e baritono, in un’opera che è la più popolare tra le popolari, melodramma puro, baciato da un raggio lunare che le conferisce un alone notturno e un po’ tetro, quant’altri mai romantico. Niente riferimenti patriottici e niente studi sulla psicologia dei personaggi, che sembrano tagliati con l’accetta, anche Azucena, per la quale ci vorrebbe forse lo psicanalista, anche se Verdi mise bene in chiaro che non si trattava di una pazza; tuttavia il personaggio rimane uguale, col suo continuo ondeggiare tra coscienza e delirio. Quello a cui assistiamo è lo svolgersi potente ed entusiasmante, a volte a passo di carica – e più lo è e più mi piace – di una vicenda piuttosto improbabile, se non ci fosse la musica a darle tutta la verità di cui ha bisogno. In essa il tenore Manrico è l’eroe (di volta in volta, denotando un’incredibile versatilità, umile zingaro, trovatore – cioè uno di quei poeti-musicisti, in genere nobili, che rappresentano l’arte dei secoli più o meno dall’XI al XII, soprattutto in terra di Provenza e quindi nell’antica lingua d’oc; il nostro è però un trovatore spagnolo) e per di più valoroso condottiero, tanto da meritarsi una condanna a morte. Il soprano Leonora l’eroina casta e pura che, come da contratto, si sacrifica per amore; al baritono Conte di Luna tocca, sempre come da contratto, la parte del cattivo; e, come detto, il vero motore è il mezzosoprano, la gitana sempre aureolata dai riflessi di un fuoco reso eterno dal ricordo.

Il Teatro Apollo dove avvenne la prima rappresentazione del Trovatore

Parte prima: Il duello.

Già dalle prime note dell’introduzione orchestrale Verdi ricrea l’atmosfera misteriosa di questa Spagna medievale e notturna in cui si muovono i personaggi. Nel cortile del palazzo di Aliafera il basso Ferrando narra ai soldati la storia del fratello del Conte di Luna, il piccolo Garzia.

Un mattino la nutrice del piccolo trovò presso la culla una “abbietta zingara”. Invano quella si giustificò (ma come aveva fatto entrare in un castello ben guardato? mah!) dicendo che voleva solo fargli l’oroscopo: il bimbo bruciava di febbre, la zingara lo aveva certo stregato, forza, condanniamola al rogo. Ma anche la zingara aveva una figlia; Garzia scomparve e, presso al rogo che aveva incenerito la presunta strega, si trovarono le ceneri di un più recente fuoco e le ossa di un bambino. Il padre ne morì di dolore e vane furono le ricerche della rapitrice. Eppure si dice che il fantasma della vecchia bruciata ancora si aggiri per il castello. Inorriditi, gli astanti maledicono la strega infernale e si allontanano.

Intanto Leonora, nobile dama di una principessa che non si vede, è affacciata al balcone; la sua amica Ines (anch’essa soprano) vorrebbe farla rientrare, ma Leonora attende ansiosamente il trovatore e, sollecitata da Ines, narra (ci sono molti racconti in quest’opera) che lo aveva conosciuto durante un torneo cavalleresco di cui era stato vincitore – “V’apparve, bruno le vesti ed il cimier… sconosciuto guerrier… al vincitor sul crine un serto io posi”. Scoppiata la guerra civile con la ribellione di Urgell (personaggio storico), non lo aveva più rivisto, fino a una certa notte:”Tacea la notte placida e bella in ciel sereno… quando sonar per l’aure, insino allor sì muto, dolci s’udiro e flebili gli accordi un liuto…”. Il trovatore si è rifatto vivo e la storia è andata avanti, con una dolce fanciulla così innamorata che “al cor, al guardo estatico la terra un ciel sembrò”. Indifferente alla bellezza della cavatina del soprano (ci ricordiamo, vero, che la cavatina è la prima aria dei vari personaggi), la saggia Ines consiglia di dimenticare quest’uomo misterioso, ma fieramente nella cabaletta (brano più veloce, in cui in genere si esprime una volontà o un’intenzione) Leonora risponde che non ci pensa neanche: “Obliarlo! Ah, tu parlasti un detto che intender l’alma non sa. Di tale amor che dirsi non può dalla parola… il cor s’inebriò! S’io non vivrò per esso, per esso morirò!”.

Rientrate le due donne, appare il Conte di Luna, il quale, spasimando per la bella, s’è deciso a dichiararsi, ma proprio in tal momento giungono da lontano gli accordi di un liuto e la canzone del trovatore, “Deserto (cioè solo e abbandonato) sulla terra”. Anche Leonora ha udito e si precipita a raggiungere l’amato, ma nell’oscurità si dirige invece verso il Conte, suscitando la gelosia dello strimpellatore, per cui la poveretta si deve pure giustificare, “Ah, dalle tenebre tratta in error io fui”. Ovviamente ora è l’altro ad “avvampare di furor” e quindi parte il travolgente terzetto, in cui il Conte sfida il rivale, riconoscendo in lui Manrico, “d’Urgell seguace, a morte proscritto”, mentre Leonora si affanna a cercare di fermarli. Mai, le risponde il Conte, “Di geloso amor sprezzato arde in me tremendo il foco!… Dirgli, o folle, io t’amo ardisti, egli vivere non può!”. I due uomini si allontanano per battersi, Leonora sviene e il sipario cala sulla prima parte.

La registrazione del 1984, diretta da Giulini, con Placido Domingo, Rosalind Plowright,

Giorgio Zancanaro, Brigitte Fassbaender

Parte seconda: La gitana.

L’accampamento degli zingari. Azucena siede vicino al fuoco, Manrico le giace accanto. Gli zingari battono sulle incudini sulle quali forgiano pentole e paioli; il loro coro è infatti scandito dal rumore metallico dei martelli: “Vedi, le fosche notturne spoglie de’ cieli sveste l’immensa volta”, che è un modo come un altro per dire che si sta facendo giorno, secondo la bella tradizione di scrivere i libretti in una lingua che nessuno ha mai parlato; e per fortuna che ad “abbellare” i giorni del gitano ci pensa la zingarella.

Ma intanto Azucena, come ipnotizzata dalle fiamme, ricorda un altro fuoco, ben più tremendo, quello che aveva divorato la sua infelice madre: “Stride la vampa… giunge la vittima…”. Andati via gli zingari “a procacciarsi un pan”, Manrico chiede alla madre di che cosa cantasse. E’ la storia della tua ava, di tua nonna, che fu bruciata viva. Nuovamente udiamo narrare la storia del bimbo rapito, ma stavolta è molto diversa. “Condotta ella era in ceppi al suo destin tremendo, col figlio tra le braccia io la seguia piangendo”, invano cercai di avvicinarmi a lei, invano ella cercò di benedirmi, “al rogo la cacciavan gli scellerati sgherri”, riuscì solo a chiedermi di vendicarla. “Il figlio giunsi a rapir del Conte”, lo trascinai con me, le fiamme già ardevano… Il bimbo piangeva e ne avevo pietà… Quando mi appaiono le guardie, il supplizio, mia madre che chiede vendetta! Come in delirio, afferro il bambino, lo spingo nel fuoco… L’orribile visione scompare e mi accorgo che il figlio del conte è ancora lì, che ho bruciato mio figlio!

Certo, davanti a una tale distrazione si può anche ridere, ma proviamo a vedere la scena in teatro o anche solo ad ascoltarla: non ridiamo più. Lo stesso Manrico è inorridito e per di più si deve anche chiedere, ma allora io chi sono? Azucena se la cava dicendo che il ricordo della morte della madre le ha fatto dire “stolte parole”. Sei mio figlio. Non ti ho sempre amato, non sono venuta a cercarti sul campo di battaglia dove giacevi ferito, non ti ho curato? E’ vero, risponde Manrico, ma le mie ferite sono tutte gloriose; io solo non sono fuggito e ho affrontato il “rio De Luna”… Stavo per colpirlo, quando la mia mano misteriosamente s’è fermata, “mentre un grido vien dal cielo che mi dice, non ferir!”. Azucena obietta che il cielo a quell’ingrato non disse proprio niente e fa giurare a Manrico di non perdere l’occasione di ammazzarlo, la prossima volta, “Sino all’elsa questa lama vibra, immergi all’empio in cor”. Ma arriva un messaggero: Leonora, credendo Manrico morto, sta per farsi suora. Subito il giovane chiede un cavallo e, nonostante le preghiere della madre che non vuole lasciarlo andare, ancora convalescente, si precipita alla riscossa:”Un momento può involarmi il mio ben… Guai per te se qui restassi! Tu vedresti ai piedi tuoi spento il figlio di dolor”.

Verdi all’organetto in una caricatura ‘cattivella’ dell’epoca

Davanti al convento dove Leonora sta per prendere i voti, il Conte di Luna si accinge a rapirla. Ferrando lo mette in guardia dal compiere un’impresa così audace, strappare una suora all’altare, ma il Conte non vuol sentir ragione, Leonora deve essere sua.

E io non capisco perché al soprano deve sempre piacere il tenore e mai il baritono; ascoltatemi l’aria del Conte e poi la sua cabaletta e poi ditemi se non ho ragione a preferire lui. “Il balen del suo sorriso d’una stella vince il raggio… Ah, l’amore, l’amore ond’ardo le favelli in mio favore…”, l’amore per cui brucio (non ‘l’amore è un dardo’, come anch’io cantavo da giovane. Vi ricordate la trasmissione di Baricco in TV intitolata proprio così?) le parli in mio favore…

Una campana annuncia che il rito sta per compiersi, il Conte non sente più niente, “di quei faggi all’ombra celatevi… tra poco mia diverrà”… ed ecco una cabaletta che farebbe alzare dal letto i moribondi: “Per me, ora fatale, i tuoi momenti affretta, la gioia che m’aspetta gioia mortal non è! Invano un Dio rivale s’oppone all’amor mio, non può nemmeno un Dio, donna, rapirti a me!”. Povero, ha fatto i conti senza l’oste o, in questo caso, senza il trovatore.

Leonora esce dal convento circondata dalle amiche piangenti al pensiero di perderla. Il Conte salta fuori cercando di acchiapparla, ma, colpo di scena, appare Manrico. Stupore di tutti, attimo sospeso di silenzio, poi si alza, sola, la voce di Leonora che quasi non crede ai suoi occhi “E deggio e posso crederlo? …Sei tu dal ciel disceso o in ciel son io con te?”, alla quale seguono quelle del Conte (Dunque gli estinti lasciano di morte il regno eterno) e di Manrico (Né m’ebbe il ciel né l’orrido varco). A determinare le sorti in favore degli innamorati sopraggiungono gli uomini di Urgell, guidati dal fedele Ruiz; il Conte, con tutte le sue “furie nel cor” è costretto a cedere e i due colombi, ancora domandandosi se lui è disceso dal cielo, possono andarsene e concludere la seconda parte.

L’edizione scaligera del 1953 diretta da Antonino Votto

con Maria Callas, Gino Penno, Carlo Tagliabue, Ebe Stignani

Parte terza: Il figlio della zingara.

L’accampamento del Conte di Luna, che assedia Castellor, dove si sono rifugiati Manrico e Leonora. E’ stata catturata una vecchia zingara e il Conte vuole interrogarla e naturalmente si tratta di Azucena, in cerca di Manrico. Il Conte le chiede se sa qualcosa di un bimbo rapito molti anni prima; quella naturalmente nega, ma Ferrando la riconosce. E per di più poiché invoca in aiuto il figlio (E tu non vieni, o Manrico, o figlio mio), il Conte vede in lei non solo la rapitrice del fratellino, ma anche la madre dell’odiato rivale. Il rogo a cui la zingara è condannata gli porterà doppia vendetta.

All’interno della rocca, i ribelli attendono l’assalto che sarà sferrato all’alba. Manrico e Leonora stanno per sposarsi. “Di qual tetra luce il nostro imen risplende”, lamenta la povera sposina e il giovane cerca di farle animo, “Ah sì, ben mio, con l’essere io tuo, tu mia consorte, avrò più l’alma intrepida, il braccio avrò più forte”. Ma ecco che arriva il solito messaggero: la zingara sta per essere bruciata. Che può fare Manrico? Come prima ha lasciato la madre per Leonora, ora lascerà questa per correre a salvare la madre o a morire con lei. E noi tutti col fiato sospeso, non per la sorte di questi poveretti, ma aspettando di sentire se farà l’acuto o non lo farà, perché è qui che lo aspettiamo il tenore, nella più famosa cabaletta della storia dell’opera: “Di quella pira l’orrendo foco tutte le fibre m’arse, avvampò! … Madre infelice, corro a salvarti o teeeeco almeno corro a morir! All’armi, all’armiiiiii!”

Azucena prigioniera del Conte di Luna

Parte quarta: Il supplizio.

Davanti al palazzo di Aliaferia, Ruiz lascia Leonora, che lo invita a non temere per lei; ella ha pronta una difesa sicura ed è decisa a salvare Manrico che, come si poteva prevedere, è stato preso prigioniero. E a lui, che non può sentirla, rivolge il pensiero nel bellissimo “D’amor sull’ali rosee, vanne, sospir dolente”. Dall’interno si ode un canto funebre, il miserere per i condannati, a cui segue il recitativo “Quel suon, quelle preci” e poi, dalla prigione, la voce lontana di Manrico nel suo addio all’amata che crede lontana, “Ah, che la morte ognora è tarda nel venir… Addio Leonora, non ti scordar di me”. Logico che Leonora risponda con la sua cabaletta “Scordarmi di te! Tu vedrai che amore in terra mai del mio non fu più forte”.

Ed ecco che vien fuori il Conte, che dà ordini per l’esecuzione, “la scure al figlio e alla madre il rogo”, ma il suo pensiero è sempre per la donna a lui “funesta”, dove sarà mai? Eccomi qua, risponde Leonora, che viene a chiedere la grazia per il trovatore. Giammai, risponde il Conte, e più lei supplica e piange (Mira d’acerbe lagrime spargo ai tuoi piedi un rio), più lui, diciamo così, si innervosisce (Ah, dell’indegno rendere vorrei peggior la sorte… più l’ami e più terribile divampa il mio furor). Non c’è alcun prezzo per ottenere la libertà di Manrico. E invece uno ce n’è: “Me stessa”.

Poverino, lui ci crede, “Colui vivrà”. E mentre Leonora esulta (Vivrà! Contende il giubilo i detti a me Signore), lui le chiede ansioso, “Fra te che parli? Volgimi il detto ancora o mi parrà delirio quanto ascoltai sinora. Tu mia, tu mia, ripetilo, il dubbio cor serena, ah, ch’io lo credo appena…”.

Non c’è dubbio, io sto col Conte, non è vero che è cattivo, è solo innamorato. Vabbe’ che non saprei che ci voleva cavare da una che non lo poteva sopportare, si vede che a quei tempi non ci facevano caso, come non ci pensavano due volte ad arrostire la gente. Non che le cose siano molto cambiate.

Tre registrazioni del Trovatore, la prima diretta da Karajan, la seconda da Zubin Mehta,

la terza ancora da Karajan

Comunque il poverino non sa che scherzetto gli sta preparando Leonora: appena avuta la sicurezza che Manrico è salvo, la sciagurata beve un veleno che teneva celato nel castone dell’anello, disposta e cedere solo il proprio cadavere (bassissimo: “M’avrai, ma fredda, esanime spoglia”).

Intanto, in un “orrido carcere” Azucena sente la morte vicina, mentre ancora la ossessiona il pensiero del rogo, quello della madre e quello che attende lei stessa. Manrico cerca di indurla a riposare ed ella si assopisce, sognando un impossibile ritorno alla libertà (Riposa, o madre… Ai nostri monti ritorneremo).

Ultima scena. La porta della prigione si apre, entra Leonora, “Son io, Manrico”. E’ venuta a salvarlo ma non può fuggire con lui. E lo scemo tenore si fa prendere da un attacco di gelosia, invece di ringraziare, “Ha quest’infame l’amor venduto, venduto un core che mio giurò! Va’, ti abomino, ti maledico!”. Si dà una calmata solo quando vede che Leonora sta per venir meno, “Ah, fu più rapida la forza del veleno ch’io non pensava”. Poco male se muore, l’importante è che non resti col Conte, “Insano, ed io quest’angelo osava maledir”, mentre quell’altra matta gli confida “Prima che d’altri vivere io volli tua morir”. Mentre l’infelice esala quest’ultimo respiro, sopravviene il Conte e capisce l’inganno, “Ah, volle me deludere e per costui morir”. Furioso, fa trarre Manrico al supplizio; solo ora Azucena si risveglia, cerca di fermarlo, perché ella ama davvero Manrico, ma troppo tardi, la testa del trovatore è già stata mozzata.

La vendetta della vecchia zingara si è compiuta, “Egli era tuo fratello”, grida Azucena. Al Conte non resta che inorridire e il sipario cala tra applausi fragorosi.

Verdi in una cartolina pubblicitaria

Sulla rappresentazione catanese non posso esprimere giudizi, anche perché ho assistito (strisciando come un furetto) solo ad alcune prove parziali e poi i giudizi sono sempre personali. Devo comunque dire che quel poco che ho visto non mi è affatto dispiaciuto. Mi piacerebbe invece che voi mi scriveste dopo avervi assistito, dicendomi le vostre opinioni. E’ un sogno impossibile? Si vedrà. E con ciò, il vostro Fidelio vi saluta.

- Posted by Redazione

- Cultura, Musica, Notizie, Rubriche, Slide-homepage

- azucena, busseto, fidelio, gianna fratta, giuseppe verdi, il cigno di busseto, il rigoletto, il trovatore, Musica, musica lirica, stagione lirica, stagione lirica 2016, stagione lirica teatro bellini, stagione lirica teatro massimo, Teatro Bellini, teatro massimo, teatro massimo bellini, teatro massimo bellini catania

- 0 Comment